碳家族再添新成员!牛津团队合成室温稳定环碳,距富勒烯突破已35年

碳,这个构成生命基础的元素,又一次在实验室里展现了它的"千变万化"。近日,牛津大学化学团队在《科学》杂志发表的研究震动学界:他们成功合成出一种能在室温下稳定存在的环碳分子,这是自1990年富勒烯被合成以来,人类在碳同素异形体领域取得的又一里程碑式突破。

让"娇气"的碳环在室温"存活",科学家的三大妙招

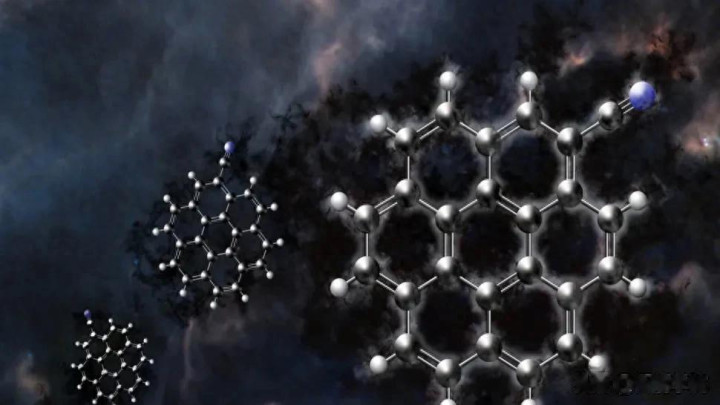

碳元素的神奇之处,在于它能像搭积木一样,用相同的原子搭出完全不同的结构——坚硬的金刚石、柔软的石墨、足球状的富勒烯、管状的碳纳米管,每一种都有独特脾气。而环碳,作为由纯碳原子连成的环状分子,却一直是个"娇气包":此前只能在气态环境或接近绝对零度(4-10K)的超低温下短暂存在,稍一升温就会"散架"。

牛津团队这次的突破,就是让由48个碳原子组成的环碳[48](cyclo[48]carbon)在20℃的溶液中稳定存在,半衰期长达92小时。他们到底用了什么办法?

- 给碳环加"防护罩":研究人员将C48碳环与另外三个大环分子交织成"索烃"结构。就像给脆弱的戒指套上保护壳,这些穿插的大环能挡住外界物质的干扰,大大提升了碳环的稳定性。

- 选个"抗压"的尺寸:碳原子数量太少的小环碳,内部张力极大,就像被掰弯的铁丝容易断裂;而48个碳原子组成的大环,张力小得多,天生更"耐造"。

- 温和的"变身"过程:从前期的"前体分子"转化为最终的环碳,需要经过"脱保护"步骤。团队开发了特别温和的反应条件,避免高温高压破坏这个"娇贵"的结构。

为了确认合成成功,科学家们动用了"十八般武艺":质谱、核磁共振(NMR)、紫外-可见光和拉曼光谱都派上了用场。其中,核磁共振检测到一个强烈的单一信号,说明48个sp¹杂化的碳原子处于完全相同的环境中——这正是环碳索烃结构最有力的证明。

从实验室突破到未来应用,这步棋为何关键?

"在常规环境下让环碳稳定存在于试管中,这是基础性的一步。"论文第一作者、牛津大学化学系岳泽·高博士解释道。这意味着,未来科学家们不需要依赖极端实验设备,就能方便地研究环碳的反应活性和各种性质,为后续应用铺路。

而资深作者哈里·安德森教授的话,则道出了研究背后的艰辛:"这个目标我们追了快十年。2016年提交资助申请时,不少人觉得这像天方夜谭,好几次我自己都快放弃了。"他特别提到,牛津大学先进的核磁共振设备,为这项研究提供了关键技术支撑。

环碳独特的交替单双键结构,让它在分子电子学、量子计算等领域充满潜力。比如,其特殊的电子共轭系统可能具备优异的导电性,有望成为下一代纳米电子元件的核心材料。

35年前,富勒烯的合成开启了碳纳米材料的新时代;如今,室温稳定环碳的诞生,或许正预示着碳家族的又一个黄金研究期。这个由48个碳原子组成的"小圆环",未来能给我们带来多少惊喜?值得期待。